傷跡が目立つ

二重切開法は埋没法と異なり皮膚切開を伴う手術ですが、基本的に切開ラインの傷跡が目立つということはほぼないです。

瞼は非常に血流が良い組織であることや、伸縮性に富む薄い皮膚組織であるため、動く場所であるにもかかわらず、創縁にかかる緊張の力が弱いことなどが、最終的に傷跡を目立ちにくくしている原因と考えられます。

但し、以下のようなある意味特殊なケースの場合には傷跡が目立つということが起こり得ます。

- 「切開線が瞼裂の外側を越えて目尻まで伸びて見えてしまっている」について

-

特に40代以降の患者さんで瞼のタルミ取り目的で切開式二重を行うことで起こりうる失敗・トラブルです。これは、瞼裂の最外側を越えて目尻側つまり上瞼とコメカミの境界部(接続部)付近の皮膚のタルミを取ろうとするために生じます。

二重切開法では、通常切開ラインは瞼裂の最外側より内側までにラインをとどめるべきであり、これより外側に切開線を延ばそうとすると二重の折り込みの中に隠れるべき切開の傷跡が外側ではみ出して見えてしまいます。

医師がサービス精神で出来るだけ外側までタルミを取る場合と、患者さんから是非外側のタルミもしっかり取って欲しいと強く頼まれて、やむを得ず外側まで切開を伸ばすことがありますが、どうしても行う場合は、傷跡が見えてしまい目立つケースもあることをよくよく術前ないし術中に説明して、患者さんに納得して頂いた上で行うべきですが、基本的にはお勧めしていません。

それ以外でも、外側で傷跡が目立ってしまうケースがあります。それは、高齢者で瞼の外側のタルミがあまりに強くその部分での皮膚の切除幅が大きくなってしまった場合です。その場合、縫合すると縫合創の最後の端の部分でDog ear(犬の耳)と呼ばれる皮膚の突起状の出っ張りが生じてしまいます。これをそのままには出来ないので修正としてカットすることで、傷跡が二重ラインを越えて外側にはみ出し始める事があります。

但し、それだけ強いタルミがある方はかなり高齢者に限られるため最終的に傷跡はかなり

目立たなくなることが多いです。

- 「前回切開で作ったラインのかなり上に切開二重を造り直した」について

-

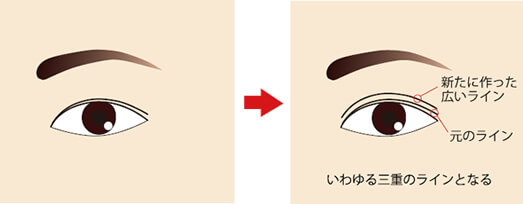

過去に二重切開法でラインを作ったけれども、幅が狭く物足りなくなったのでかなり広い二重に作りなおした場合、前回の切開の傷跡のラインが広く作った二重の下に見えてしまうということがあります。

気にする人と気にしない人がいますが、見方によっては三重の状態にも見えるため失敗と感じる方もおりますし、出来れば元のラインは見えないほうが美しい仕上がりとは言えます。

対策としては、切開の上に切開のラインを新たに作り直す時は、(埋没の上に埋没でも同じですが)あまり極端に広いラインにしなければ、元のラインのスジが見えずに済むということを憶えておきましょう。

- 「縫合に用いた糸跡が残って見えている」について

-

こちらは希ですが、他院で行った切開二重の結果として外来で見ることがあります。縫合線に直交するように、何本ものゲジゲジの足のような傷跡が入っている例です。

使用している糸は、7-0など細い糸を使っているとは思いますが、縫い跡を見る限り異様にバイト(糸が咬む皮膚の幅)が大きいものが見受けられます。また、糸跡が残ってしまう原因として通常よりも強く糸を締めこんでその部分で血流不全が起きたか、何らかの理由(患者側か病院側)により抜糸の時期が術後10日以上を経過してしまったなどの原因が考えられます。

通常形成外科医として皮膚縫合のトレーニングを積んでいればそのようなことは絶対に起こり得ないのですが、美容外科の世界には麻酔科や一般外科、脳外科などそもそも皮膚外科ではない様々な出身科のドクターが相当数入って来てしまっているため、皮膚の扱いに関してしばしば目を疑うような結果もよく見かけるというのが実際のところです。自分の手術をまかせるドクターを選ぶ基準の一つとして、形成外科の専門医資格があるかどうかは一つの判断材料となり得ると思います。

二重切開法で行ったのにラインが消えた

二重切開法は、皮膚と皮下組織を切ったり組織を切除して取り除きライン部分の皮膚と皮下組織の間に癒着を生じさせて一種の傷跡(瘢痕)を作ることで二重ラインを作ります。

一般的には切開法を行えばラインは一生取れないと言われていますが、実は二重切開法を行っても、二重ラインが消えてしまうことが失敗例としてあります。これにはいくつかの原因が考えられます。

以下にてそれぞれについて簡単に解説します。

- 「皮膚が厚い」・「皮下組織(脂肪・筋肉)が厚い」について

-

上瞼の組織に厚みがある場合、切開式二重でもラインが外れて元に戻ってしまうことがあります。ラインは傷として癒着はしているのですが、組織には元の状態に戻ろうとする力が働くため、結果としてラインが浅くなったり、消えたりします。

皮膚が厚い場合は手術により薄くすることは出来ませんが、皮下組織(筋肉・脂肪)であれば切除してある程度ボリュームを減らすことが出来ます。切開手術の利点を生かして合わせて同時に行うと良いでしょう。

- 「極端に広い二重」・「極端に狭い二重」について

-

瞼の皮膚は、下方(睫毛側)で薄く上方(眉毛側)で厚みを増します。そのためラインを広げれば広げるほどラインの耐久性の面では不利となってゆきますので、ラインのデザインはもし効果持続性を重視するなら、睫毛の生え際から4mmから8mm 程度の標準的な幅とするのがお勧めです。

- 「眼瞼下垂状態となっている」について

-

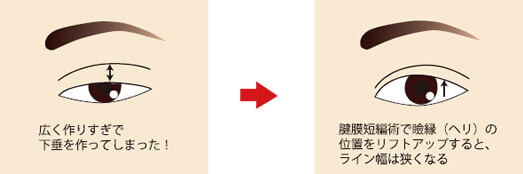

術直後は二重ラインが深々と入っていたのに、年月が経つにつれてラインの折り込みが浅くなっていくことがあります。

この場合、ライン自体が取れてはいないのですが、ハードコンタクトレンズの長期連用や加齢によって目が開きづらくなり眼瞼下垂状態となっていると、二重ラインがしっかりと折り込まれずにあたかもラインが取れてしまっているかの様相を呈します。

本当のライン消失とはまた別原因ではありますが、気になる際にはもう一度切開をし直して、眼瞼下垂手術により目ヂカラを強化すれば再びラインの折り込みは復活します。

- 「瞼板ではなく瞼板前組織にラインが固定されている」について

-

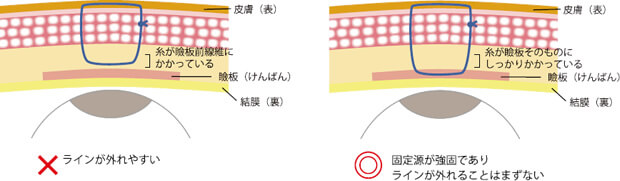

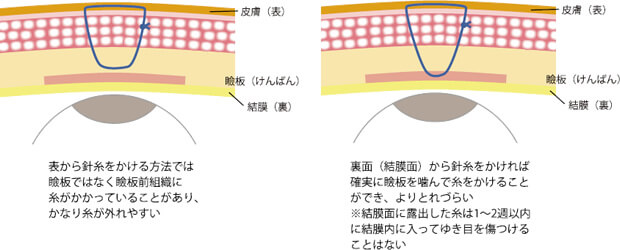

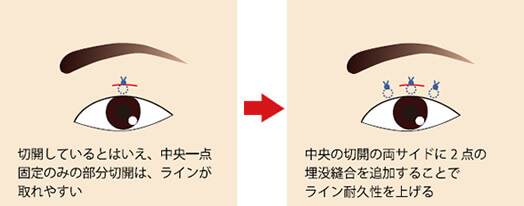

これは二重切開法で作ったラインの消失原因として一番多いもので、テクニカルな要因の一つです。

当院の二重切開法では、二重ラインの固定を行う際に瞼縁側の眼輪筋を瞼板に直接縫い付けます。しかしクリニックによっては、瞼板を十分に露出させずに、瞼板の表面に乗っかっている瞼板前組織に瞼縁側の眼輪筋を縫い付けている所があります。考え方の違いもありますが、私的には瞼板前組織はしっかり取ってしまったほうがラインの皮膚と皮下組織を強固に癒着させることが出来るので、瞼板前組織にライン固定をするというのは美容外科をはじめて以来行ったことはありません。

大手美容外科に勤めていた時はたくさんの医師が在籍していたため、見ていると瞼板前組織にかける医師と瞼板に直接縫い付ける医師がいましたが、瞼板前組織に縫合する医師の手術ではラインがしょっちゅう取れてやり直し手術となっているのを幾度となく見てしまっていたという経験から、やはりライン固定は瞼板に直接行うべきものという考えを持っています。

- 「瞼をこする習慣」について

-

瞼を指や拳でこする・押すなどの習慣は二重ラインの寿命を著しく縮めます。これは、埋没法でも切開法でも同じことが言えます。目が疲れている時など思わず眼球を押すようにマッサージしてやりたくなりますが、二重術を行った後は行うべきではありません。

またアトピーや結膜炎、花粉症などが原因で瞼の皮膚に炎症、かゆみなどを生じついつい瞼をこすってしまうことがありますが、これらも二重ラインが早期に外れてしまう大きな原因の一つですので、手術が決まったら皮膚科・眼科などに相談して痒み留めの点眼、ローション・軟膏などを処方してもらいこれらを常に持ち歩き、万全のかゆみ対策を取っておく必要があります。また痒みなどの症状が仮になかったとしても、普段の通常の洗顔・メイクオフで上瞼に触れる時も出来るだけソフトタッチを心がけるにこしたことはないでしょう。

ラインの上の皮膚が厚く見える

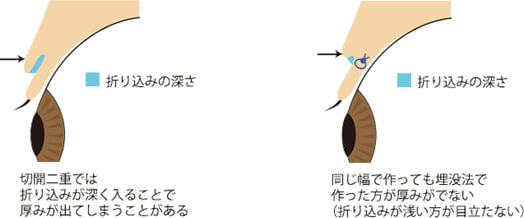

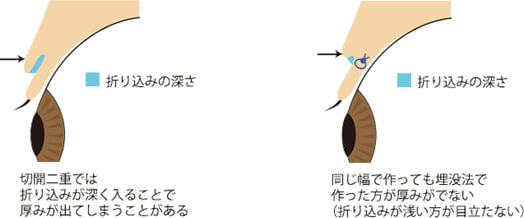

二重整形は、皮膚を2枚に折って作るという原理上、術後にライン上に厚みがでるということは起こりうる話です。これは埋没法であれ切開法であれ同様です。

患者さんから「切開式なら埋没法よりもスッキリと仕上がりますか?」とよく聞かれますが、確かに切開二重のほうが筋肉や脂肪を切除出来るという点で厚みを軽減することができるため有利なわけですが、逆に不利な点は、埋没法よりもラインの折り込みが深く入るためにそれによってかえって皮膚に厚みが生じることがあります。患者さんがよく言うところの「肉がラインの上に乗っかっている」という表現がまさにそれに当てはまります。

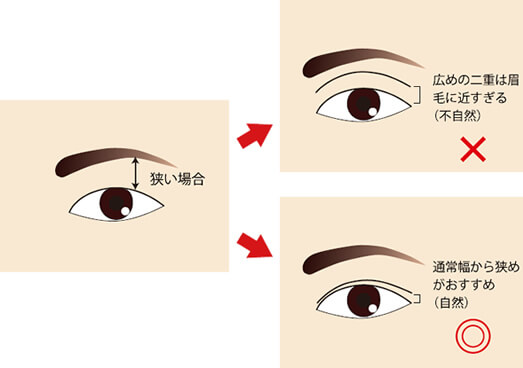

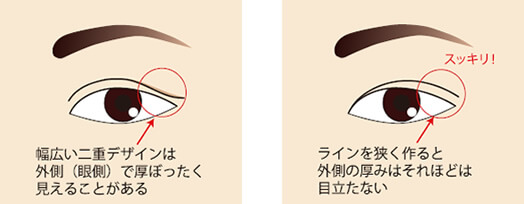

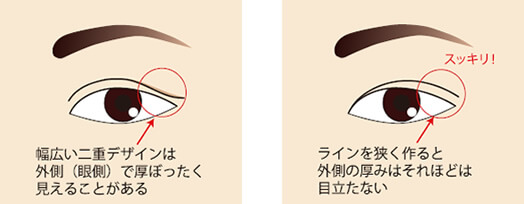

これは、幅広い二重を作った時に、特にラインの外側つまり目尻側で顕著に表れることがあります。皮膚や脂肪の元々厚い方が、幅広の平行型のデザインを希望したり、あるいは末広型であっても外側の幅を十分広く取りたいなどの希望があった場合にも起こりうるので要注意です。

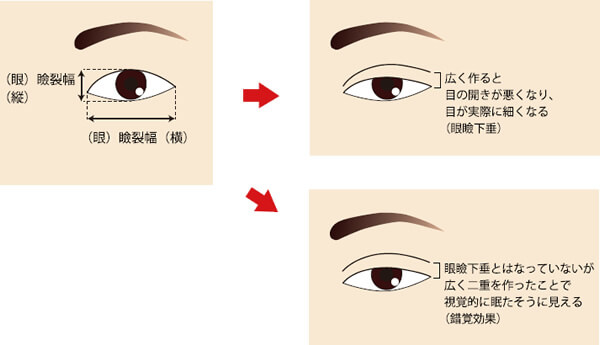

「スッキリ見せたいから広めの二重にしたい」という要望を頂くことが多いのですが、実はそこに落とし穴があります。広く作るとかえって肉厚に見えてしまい、求める方向と全くの逆効果になってしまうこともあるからです。

イラストのように、見た目的にあまり美しくないということに加えて、二重切開法であってもラインが外れて元に戻ってしまうことがあるのでその点も考慮しなくてはなりません。

ですからテクニカルな面で言うと元々瞼の厚みが気になる方は、ラインは出来るだけ狭めの控え目なラインを作ることが肝心なポイントとなります。

逆に最初から皮膚の薄い方であれば、少々広めにラインをデザインしたとしても厚みは全く問題になりませんので、選べるデザインに幅があると言っていいでしょう。

その他手術方法・手技が原因で厚みが出るケースとして「折り込みが深すぎる」「タルミ取りを合わせて行ったことで生じる厚み」なども要注意です。目ヂカラの強い方などで、手術により二重ラインの折り込みが深く入るとクッキリとしたラインができます。それ自体は悪いことではないのですが、それとは別にラインの上に厚みが目立ってくることがあります。このような場合は、切開二重ではなく埋没式二重のほうが厚みが目立たないケースがあります。

そして、同じ埋没法の中では複雑なかけ方をする連結式などの方法よりもシンプルなスクエアやトライアングルのループを何点か留める方法のほうが折り込みが深くなりすぎずそれがかえって厚みの軽減につながります。なぜかと言うと、ラインの耐久性を追求したより取れづらい方法ほど折り込みがしっかり入り、組織をロックすることで深い二重となるからです。つまり折り込みは、浅いほうがむしろ厚みは目立たないというのが重要なポイントです。

イメージしてみてください、折り込みがほとんど入らないアイプチやアイテープで二重にすると、ライン上の肉の乗っかり感がほとんど出ませんよね?

患者さんのイメージ的には、二重切開法のほうが瞼の厚みが出づらいというのが一般的なイメージかと思いますが、それはあくまで筋肉・脂肪を切除することで厚みが軽減できるためです。

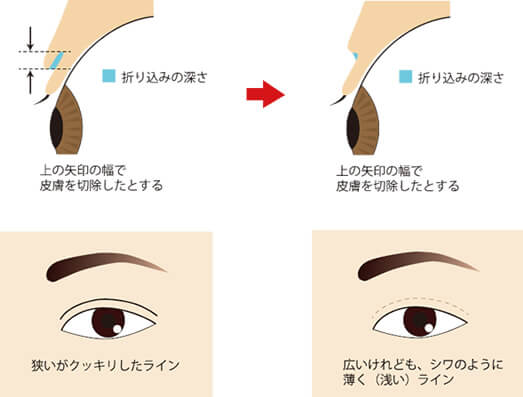

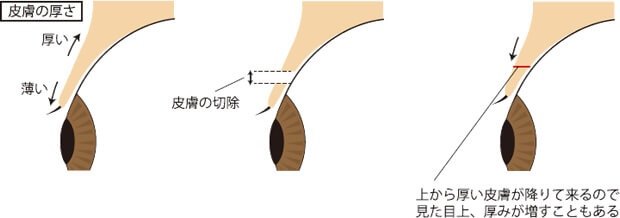

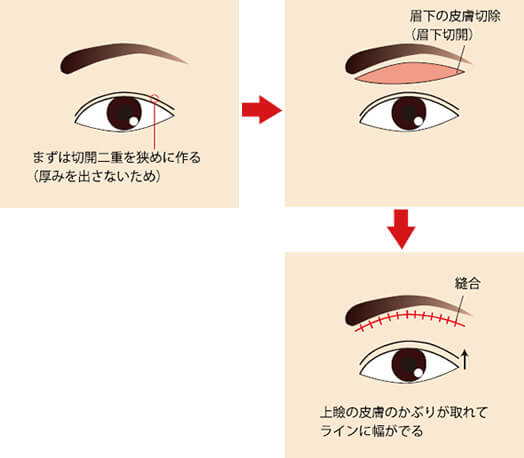

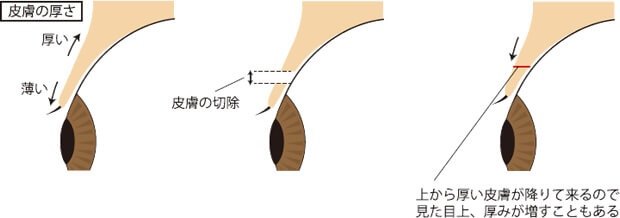

また切開二重術を行う際に、二重ラインを固定する前に最初から皮膚を切開ではなく切除で取り除いてしまうドクターをしばしば見かけますが、これも実は善し悪しです。多少タルミがある場合には、皮膚切除を行う場合も確かにありますが、上瞼の皮膚は睫毛に近い低い位置では薄く、眉毛に近づくに従って高い位置にゆくほど厚くなりますので、皮膚切除をすることで上方にあるより厚みのある皮膚が下に降りてくることになり結果的に厚みが強調されるということがあるからです。

このような理由から仮にタルミ取り目的で皮膚切除を行うとしてもラインが隠れたり歪になったりしない最小限の幅にとどめるべきです。

ですから私の場合は、切開二重を行うにあたり最初の皮膚切開の段階で既に皮膚切除をしてしまうことは、余程タルミが強く皮膚がたくさん余っている場合を除いてはまず行いません。最初はあくまで皮膚切開のみにとどめ、いったん二重ライン固定のステップまで進んでから、患者さんに手術台の上で上体を起こしてもらい開眼時に、正面から見て余っている皮膚がないかを見極めた後に、上瞼の厚さも合わせて評価することで、過不足なく皮膚を切除することにしています。

以上は手技的な問題で厚みが出る場合についてですが、埋没法のセクションでも述べたように、元々の目回りの構造的に厚みが強調されて見える原因として、以下のようなものが挙げられます。

- 皮膚自体が元々厚い

- 皮膚の下の脂肪が厚い

- 皮膚の下の筋肉が厚い

- 骨が出っ張っている

- 涙腺が肥大している(これは稀です)

対策としては、皮下脂肪であれば眼窩脂肪やROOFを切除し、筋肉が厚ければ筋肉を切除することで厚みを軽減することは可能です。

しかしながら皮膚の厚み自体は手術操作によって薄くすることは出来ないため、もし上記要因が複合的にあわさって存在する場合は、対策を行ってもはっきりした効果を得ることができないこともあります。

また前頭骨が前方に出ている場合、特に外側において眼窩の骨が突出していてあたかも皮膚や脂肪が厚みをもっているかのように見えるケースがあります。実際にはそれらが乗っている土台部分の骨が前に出ているのが原因です。しかし、この骨の部分を削る手術を行うということは通常ありません。それよりは、ラインの高さを厚みが目立たないレベルまで下げるか、脂肪や筋肉を切除するなどのほうが一般的な対策となります。

- 眉下切開について

-

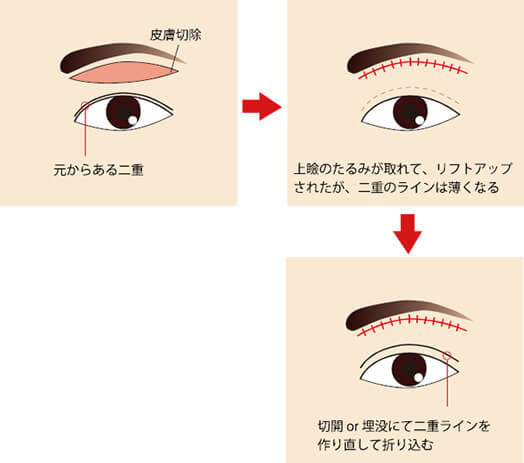

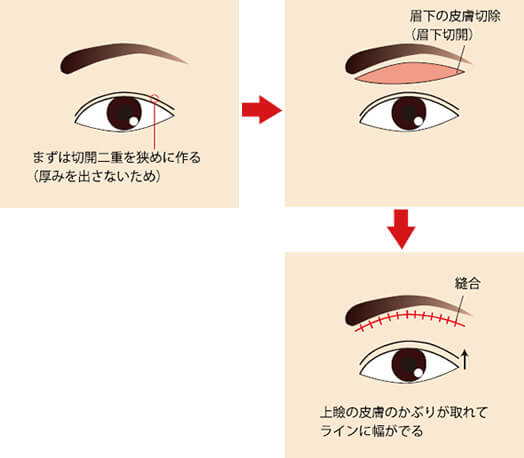

二重切開法、二重埋没法いずれの場合も、二重手術による上瞼の皮膚に厚みが見られる際の解決策として定番とされる施術が眉下切開です。

眉下の皮膚を縫合創が眉毛の下のフチに沿って隠れるようにデザインして切除します。これにより、上瞼の厚みを軽減しつつ奥二重の方では二重ラインが上に上がって広がり正面から見えるようになります。しかし、眉下切開には2つの問題点があります。

①「眉下の傷跡が目立つ」について

年配の方の場合、皮膚にゆるみがあるため術後3ヶ月くらいの比較的早い時期で傷跡はかなり目立たなくなりますが、40代以下の年齢の場合は6ヶ月から1年など比較的長い時間を要することがあります。また、女性の場合メークで傷跡をカバーして隠すことも可能ですが男性の場合そうもいかずお勧めしないことが多いです。(また、女性なら傷跡にアートメイクを入れて眉と一体化させることでカモフラージュする手もあります。)

よってこの手技が向いているとされる対象者は50代以上の女性で、切開二重をある程度以上の幅で作ってしまうと上瞼に厚みが出てしまうが、狭く作るとたるみが上からかぶさって前からラインが見えづらい方ということになります。(したがって、かなり限定的な適応ということになります。)

手順としては、まず切開二重をあまり上瞼に厚みがでないように少し控え目な幅で作っておいて、その時の皮膚の瞼への被さり方を見つつこれを上方に引き上げるようにして眉下の皮膚を切除して縫合します。これにより瞼の睫毛に近い側と眉毛の下の両方で逆方向(上下方向)に皮膚を引っ張りあうようにして伸展させる効果があるので、上瞼の厚みをかなり軽減することが可能です。

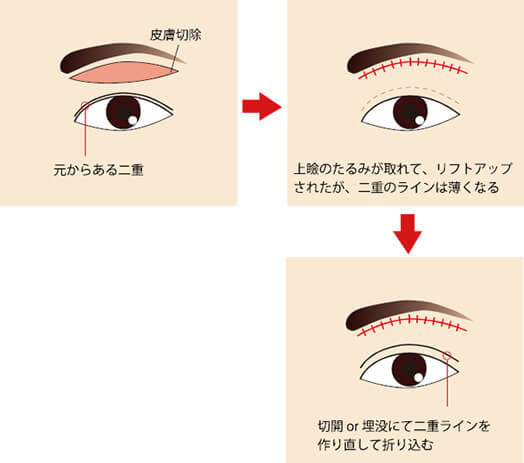

②「二重の折り込みが浅くなってしまう」について

これは二重術を行わずに、眉下切開のみを単独で行った場合に生じる問題です。上瞼のたるみはなくなるため、元からある二重ライン(自前or二重術による)は浅くなってしまいます。場合によっては二重手術を追加してラインを新たに深く折り込み直す必要が出てきます。

これらの理由から、当院で眉下切開を行うのは限定したケースになります。

糸が露出してきた

糸が露出する失敗・トラブルは埋没法に比べればはるかに少ないですが、以下のようなパターンがあります。

- 「二重ラインを固定した糸の一部が露出してくる」について

-

二重ラインを固定する際には眼輪筋or真皮を瞼板or瞼板前組織に縫合しますが、その糸の一部が、後々切開した傷跡から出てくるというものです。埋没法のように糸の露出によって炎症が伴うことは希ですが、まるで毛が生えているようで見栄えが悪いなどの際には、手術を受けたクリニックで糸を引っ張って抜糸してもらいましょう。

あくまで完全抜糸ではなく、皮膚面から出ている糸の一部をカットするだけなので、これによりラインが外れて元に戻ったりすることはありませんのでご安心ください。

- 「皮膚縫合の糸が残っていて露出してくる」について

-

切開創を縫合した糸が治癒の過程で皮膚の下に埋まってしまい、抜糸時に完全に取り除かれず、術後時間が経過して何かの折りに糸が表面に出てくるケースです。

これも見つけた時に手術を受けたクリニックに行き抜いてもらえば済むことです。通常二重術の抜糸は、術後5日目から7日目くらいが望ましいのですが何かの事情で抜糸の時期が遅れてしまうなどした場合に、抜糸すべき皮膚縫合の糸が皮下に徐々に埋まってゆくというケースがあります。またあまりに長く糸を残しておくと縫合の傷跡にゲジゲジのような糸跡が残ることがあるため、5日目から7日目というクリニック指定の抜糸時期からあまり遅らせないほうがいろいな意味で無難と言えます。

- 「結膜面から糸が出てきた」について

-

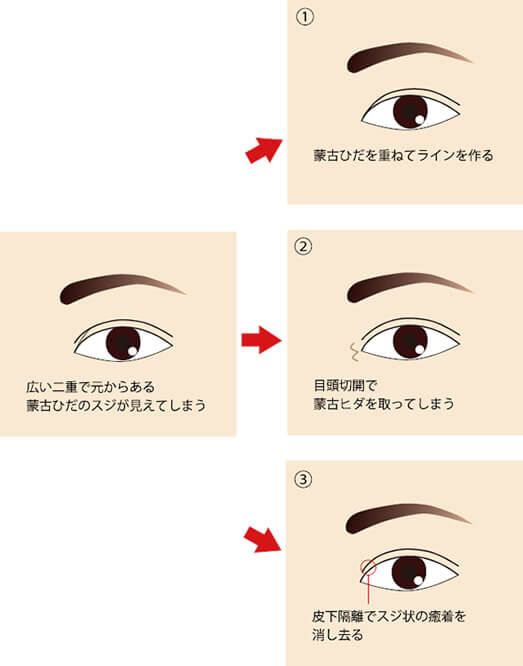

こちらも埋没法ほどではありませんが、二重切開法においてもありうることです。切開法のライン固定操作において、切開創縁の眼輪筋or真皮を瞼板or瞼板前組織に糸で縫い付ける際に、瞼板に針糸を貫通させてしまうことで生じます。

一通りライン固定の糸をかけ終わった後に、瞼板をひっくり返して結膜側に糸が出ていないか術者が確認することでこのようなトラブルを回避することは容易です。糸が露出していると、眼球に当たり異物感、痛み、流涙、結膜の充血などのつらい症状を引き起こします。仮に1mmなどわずかに糸が露出しているだけなら時間とともに結膜の中に糸は入ってゆきことなきを得ますが、3mm以上などの長さで露出している場合、眼球が傷ついてしまいますので早めに手術したクリニックに行き糸を抜いてもらうべきです。

腫れ・内出血が長引く

長引く腫れ・内出血は、患者さんの体質などの要因と、美容外科医の技術的要因があわさって生じる結果と言えます。

「患者さん側の要因」としては以下が考えられます。

- 「むくみやすい体質」について

-

この場合は、術後に塩分や水分の摂取を控え目にしていただき、寝る時は枕を高くするなどの対策をとります。またよく瞼を冷やすのも良いでしょう。運動、飲酒、湯船につかるなどの血流を促進してしまうような行為は控えましょう。

- 「血圧が高い」について

-

元から血圧が高く治療中の方が出血しやすいのはもちろんですが、仮に健康診断などで高血圧を一度も指摘されたことがなかったとしても、手術前・手術中の緊張感や、局所麻酔注射を打つ時の痛みなどで急激に血圧が上昇することもあり、これにより出血量が増えて腫れてしまうことがあります。

これは、若い方でも当然起こり得ますが特に中年以降の方、高齢者などで動脈硬化が進み血管が硬くなっている方でしばしば起こりうることです。手術前に一度血圧を測って、あまりに高いようなら点滴を取って注射の降圧薬を使い血圧をコントロールしながら手術を行うこともあります。

- 「血流を良くするような薬を飲んでいる」について

-

脳疾患、心臓疾患などの治療で血液を固まりにくくする薬に加え、血流・血圧をコントロールする目的の血管拡張薬、育毛剤、痛み止めなど様々なタイプの薬が全て含まれます。常用している薬がある場合は、必ず術前に医師または看護師に申し出てください。これらの薬を内服していても、もし一時的にでも止める事が出来る薬があるのなら、飲むのを止めて一定期間あけた後に手術を行うなどの対策を取ることが出来ます。

- 「緊張しやすい」・「傷みに弱い」について

-

これは患者さんの心理的・精神的な面となりますが、緊張しやすかったり痛みに弱い方では麻酔注射などの段階で既に術中に血圧が容易に上がり安く、血圧が上がると出血が通常よりも多く生じるため、どうしても術後の腫れが強く出たりそれが長引くということがあり得ます。

また腫れ・内出血を最小限にするための「手術テクニック・デザイン」としては、以下2点が重要です。

- 「切開ラインのデザインの幅」について

-

ラインを幅広く取れば取るほど腫れが目立ち、かつ長引くことが通常です。もしダウンタイムを気にされているのでしたら、二重ラインは狭めに設定されることをお勧めします。これは、埋没法であれ切開式であれ共通です。

一般的に言って切開式二重において腫れ・内出血が治まるまでの期間は、2週間から1ヶ月が目安となります。2週間で大きな腫れが引き、1ヶ月目で90%の腫れがひくイメージです。

では100%腫れが引くのはいつかと言うと厳密に言えば、それには3ヶ月前後はかかります。

- 「止血操作」について

-

二重切開法においては、術中に止血操作を細かく行えば行うほど術直後の腫れは少なく、腫れが収まるまでの期間が短く済みます。また筋肉・脂肪などの組織を取れば取るほど、腫れやすくなります。

しかし、筋肉や脂肪の切除はラインの耐久性を上げるために必須の操作のため全く行わない訳にはいきません。そこで切開法でもダウンタイムを気にされている方のためのスペシャルな術式として、脂肪切除・筋切除を最小限におさめる代わりに、ライン固定の方法を3点連結とするなどして腫れを最低レベルに抑えるなどの工夫も当院では行っています。

通常の術式で行うならば、特に腫れが大きく出るか出ないかを決定づけるのは切開ラインと睫毛の間の筋肉を切除するステップです。ここで、出血させてしまうと腫れが長引き安いので細心の注意を払ってとにかく細かくこまめに止血するように心がけています。

上睫毛が上がっていない

逆さまつ毛を改善するために二重切開式の二重を希望される方もいます。しかし下記のような理由で睫毛が十分に上がらずに失敗だと感じるケースもあります。

- 「二重ラインが広すぎる」について

-

一般的に言って、睫毛から二重ラインまでの距離とラインが睫毛を持ち上げるパワーには相関性があります。つまり、ラインまでの距離が睫毛から離れれば離れるほど睫毛を持ち上げる力は弱くなります。もし二重を造ることによって睫毛もしっかり上向きにしたいという希望をお持ちなら二重ラインは幅を狭めに設定することをお勧めします。

但し、狭すぎても皮膚が上から睫毛に対して重しのようにかぶさって睫毛が下を向いてしまいますので最低限正面から見て二重の幅が見えるくらいには幅はとるべきです。

- 「睫毛を上げるだけの開瞼力が不足」について

-

目を開く力つまり開瞼力(目ヂカラ)が不足していると睫毛はしっかりと上を向きません。

これは切開二重を行う際に、眼瞼挙筋短縮法(眼瞼下垂手術の一つ)をプラスであわせて行い開瞼力を強化することで解決可能です。

- 「元の睫毛の向きが極端に下向き」について

-

睫毛の向きが極端に下を向いていると、通常の切開二重術では睫毛が十分に持ち上がってこないこともあります。切開ラインから、瞼板上に沿って瞼縁側まで剥離して、切開ラインの真皮層を睫毛側の瞼板に縫合するなどして瞼縁を外反させる(そっくりかえる)ようにして睫毛を持ち上げるテクニックもあります。しかし、目頭側ないし目尻側のわずか数本の睫毛がこのような睫毛を上げるための専用手技によっても前向きに上がって来ず、まだ眼球の表面に当たって痒み・痛みの原因となっているケースもあります。

そのような場合手術により毛根をメスでくり抜くことで睫毛を除去するか、脱毛レーザーによって毛根を焼いて睫毛が生えてこないようにする手もあります。睫毛はもし中央付近で抜けていれば櫛の歯が抜けているように見えて見栄えが悪いですが、目頭か目尻の数本が抜けているだけならそれほど見た目上問題とはならないはずです。

- 「皮膚にたるみがあり、上からかぶさって奥二重となっている」について

-

既出ですが、切開二重を行った際に二重ラインを狭く作ると中年以降の方で皮膚にたるみ・ゆるみがあり、睫毛に上から皮膚がかぶさって睫毛が下を向いてしまうことがあります。これは、多くの場合手術直後の時点で腫れのせいで二重幅が十分確保されているように見えたとしても腫れが引くに伴って奥二重となってしまったケースです。また今まで眉毛を額の筋肉を使って上に引き上げることで上瞼の皮膚を持ち上げて視野を確保するクセがあった方の場合、切開二重術により眉毛を上に動かさずとも視野が確保されるようになると眉毛の位置が時間とともに徐々にさがってきて、皮膚が睫毛に上から重しのように乗しかかってかぶさり結局手術直後にはしっかり上を向いていたはずの睫毛がいつのまにか下向きになってしまったということが起こり得ます。

対策として、術前評価において上瞼の皮膚にたるみのある方、眉毛挙上により視野を確保するクセのある方では、切開二重をつくる時点で、あわせて上瞼のタルミ取り目的の皮膚切除を行うべきです。しかし、それでも術後しばらくして上から皮膚が降りてきて睫毛が下を向くようなら、後日切開ラインの上の皮膚を切除する手術を修正手術として追加すべきでしょう。

以上、二重切開法を行った場合に生じる、失敗やトラブル、問題点について予防策・対応策も含めた解説でした。

二重切開法は、埋没法と違って一度切ってしまうと完全には元の状態に戻すことは出来ないという点と、行ってしまった後にラインの幅・形の修正を行おうとしてもかなり限定的な範囲での変更のみが可能ということを考慮して、最初の手術においてあまりに標準から外れた極端な幅や形のデザインは選択しないのが失敗しない一番のコツです。

また確かな技術と経験をもったクリニックの医師でなくては、手術結果に何らかの不満があった場合、術後の修正術などは技術的に難しくなりますので、クリニック選びも慎重に行いたいものです。